一个浑身长毛、世界上最小的恐龙(非鸟恐龙)被中国、加拿大等国科学家发现。这是有史以来,人类第一次在琥珀中发现恐龙。

12月9日凌晨,在线发表在国际学术期刊《当代生物学》的论文《白垩纪中期琥珀中一个长着原始羽毛的恐龙尾》显示,人类在琥珀中发现的第一件恐龙标本是一条长约3.85厘米、长满毛的尾巴。根据同类恐龙的体型,研究人员推断,这一恐龙身长18.5厘米。

这一标本被研究人员称为“伊娃”,其神秘面纱将在上海被揭开。

人类在琥珀中发现的第一个恐龙标本——伊娃。

中国地质大学(北京)的讲师邢立达博士与加拿大萨斯喀彻温省皇家博物馆的教授瑞安·麦凯勒领衔了这一古生物学研究。

12月8日晚,邢立达告诉记者,这可能是一只幼年的恐龙,成年后,它可能更大一些。

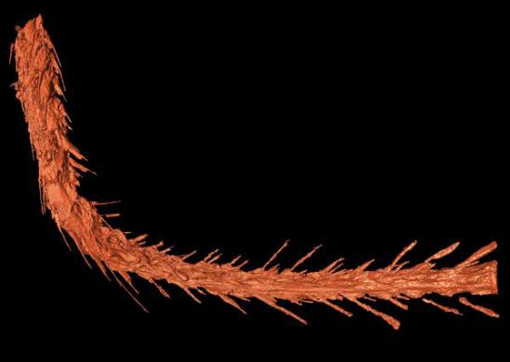

该恐龙尾椎的高清3D形态。

邢立达特别强调,“一定要说是最小的非鸟恐龙,而非最小的恐龙,因为所有的鸟都是恐龙演化来的,所以,所有鸟都是(广义上的)恐龙。”

2015年夏天,研究人员从缅甸琥珀商人手中得到了前述奇特标本。如果不是琥珀中奇特的尾巴引起了邢立达的注意,它可能已被打磨,成为饰品,被送到珠宝商的柜台展销。

经年代测定,这一琥珀化石形成于9900万年前,属于白垩纪中期的诺曼森阶。邢立达说,“那个年代,长羽毛的脊椎动物,除了古鸟,就是恐龙。”

琥珀恐龙的复原图。

邢立达等学者去了发现这一琥珀的地方:缅甸北部克钦邦胡康河谷,密密麻麻数十个、几十米深、直径一两米的深井。“这一琥珀中树脂的流纹、包裹的已经灭绝的蜂蚁,以及荧光反应监测,都证明这一琥珀是天然形成的,而非造假。”

借助于树脂的重重包裹,展现在人们眼前的不仅仅是白色骨骼化石,而是活灵活现的一段长着毛的尾巴。藉此,人们可以想象一只活的白垩纪恐龙的样子。

中国科学院高能物理研究所副研究员黎刚博士表示,“伊娃标本的断面出现了高度富集的铁元素,近边吸收谱分析表明,其中80%以上的铁样本为二价铁,这些是血红蛋白和铁蛋白的痕迹。”由于该化石标本的年龄已近1亿年,远远超过了DNA的半衰期,现有技术下,不太可能获得有价值的DNA片段。所以,电影《侏罗纪公园》中恐龙复活的场景还只能是科幻。

|